你的位置:betvlctorapp > 新闻动态 > 重看老舍之死

重看老舍之死

发布日期:2024-11-18 18:03 点击次数:60

前几天陪大圣参加中国现当代文学馆小讲解员的培训,培训老师提到老舍先生的手稿【四世同堂】是馆里的镇馆之宝,去年曾经一张张展出过。

我暗叹一声可惜,就这样错过了难得的参观机会。

这本书的命运跟它的作者一样命途多舛。

老舍是在北平沦陷的第五年,抗日战争进入到相持阶段时萌生的创作念头,但由于身体和战乱等原因几度中断,历时四年,最终在赴美国讲学期间完成。可惜小说的最后十三章手稿在文革期间被毁,故事在瑞宣与瑞全重遇那一天戛然而止。

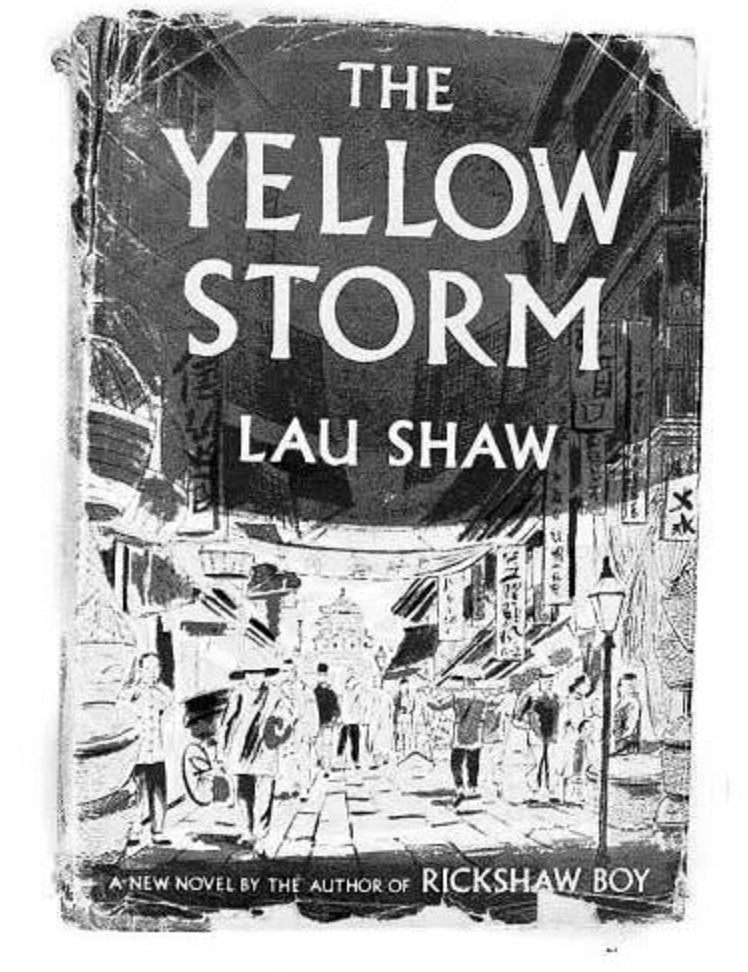

万幸的是文革结束后组织归还了当年抄家的东西,其中就有当年美国出版社邮寄给老舍的英文版【四世同堂】(翻译名为【黄色风暴】)。这本书当年由艾达·普鲁伊特和老舍共同翻译,可惜出版时文字做了大量删节,碍于当时的信息不畅,原稿已无处寻觅。

1983年,翻译家马小弥根据英文版翻译了最后13章内容,算是补齐了原有的故事。

2016年,文学界又有了重大发现,老舍在美遗失的英文原稿被上海译文出版社副社长赵武平几经辗转最终在哈佛找到并带回翻译。

这是文学史上非常罕有的现象,也是那个特殊时代下的产物。

遗憾的是虽然每一位译者都努力想要贴合原著,但仍能看出与老舍风格上的差距,老舍的幽默感是刻进骨子里的,而且他在成语、方言甚至标点符号运用上独树一帜的风格也是别人模仿不来的。

【四世同堂】是老舍最重要的作品之一,读懂这本书,也就读懂了老舍的人生选择。

这是一部群像式的小说,塑造了大量经典人物:铮铮铁骨,在国破山河中自动觉醒的诗人钱默吟,追求进步的新时代爱国青年祁瑞全,善良却软弱的知识分子祁瑞宣,忍辱偷生最终走向堕落毁灭的陈默求,见风使舵、投机钻营、无耻下贱的汉奸大赤包、冠晓荷等人……

但是令我印象最深刻的却是祁老人的儿子、祁家三兄弟的父亲、布匹店掌柜祁天佑。

祁天佑的出场次数少得可怜,连病病殃殃的“天佑太太”存在感都比他要强一些。他老实、稳重,待人宽厚,大儿子瑞宣性格最像他。

随着北平的沦陷,在重重封锁与剥削中,店铺的生意一日不如一日,渐渐连生存都变得艰难。日本人隔三差五就来店里为难,狗腿子又讹诈了六十块。没有生意已经很惨,天佑不忍看着店铺再赔钱,主动当掉了自己的狐皮袄,又东拼西凑了十几块,补上了公账。

这是他第一次在脑海中闪过死的念头,他走到护城河边发呆,想要一头扎进去结束一切苦恼,可是一阵风把他吹醒,对店铺的责任心把他拉回到现实。

谁知第二天日本人又来了新花样,强行让店铺搭售他们的胶鞋和一堆破烂玩意儿,堪称今天某些专柜“配货”的鼻祖。派胶鞋的走狗多给出去十双,为了撇清责任赖到了店铺的伙计头上。

天佑想帮伙计解围,日本人上来就是一记耳光,直接把他打懵。

他这一辈子待所有人都和和气气,打出生起就没有受过这样的侮辱,他曾经天真地以为他的诚实、守规矩、爱体面就是他的钢盔铁甲,可是在挨了打之后,他什么也不是了,只是那么立着的一块肉。

他们让他穿上一件印着“奸商”大字的坎肩去游街示众,用三把手枪顶住他的背,逼着他一路高喊“我是奸商”。

这样一个人畜无害,连大点声说话都不会的人,决绝地跳进了冬日冰冷的河里。

过了多久,他不知道。睁开眼,他才晓得自己是躺在了东单牌楼的近。卡车不见了,三个枪手也不见了,四围只围着一圈小孩子。他坐起来,楞着。楞了半天,他低头看见了自己的胸。坎肩已不见了,胸前全是白沫子与血,还湿着呢。他慢慢的立起来,又跌倒,他的腿已像两根木头。挣扎着,他再往起立;立定,他看见了牌楼的上边只有一抹阳光。他的身上没有一个地方不疼,他的喉中干得要裂开。

一步一停的,他往西走。他的心中完全是空的。他的老父亲,久病的妻,三个儿子,儿媳妇,孙男孙女,和他的铺子,似乎都已不存在。他只看见了护城河,与那可爱的水;水好像就在马路上流动呢,向他招手呢。他点了点头。他的世界已经灭亡,他须到另一个世界里去。在另一世界里,他的耻辱才可以洗净。活着,他只是耻的本身;他刚刚穿过的那件白布红字的坎肩水远挂在他身上,粘在身上,印在身上,他将永远是祁家与铺子的一个很大很大的一个黑点子,那黑点子会永远使阳光变黑,使鲜花变臭,使公正变成狡诈,使温和变成暴厉。

他雇了一辆车到平则门。扶着城墙,他蹭出去。太阳落了下去。河边上的树木静候着他呢。天上有一点点微红的霞,像向他发笑呢。河水的呼唤呢。流得很快,好像已等他等得不副烦了。水发着一点点声音,伤佛向他低声。

很快的,他想起一辈子的事情;很快的,他忘了一切。漂,漂,漂,他将漂到大海里去,自由,清凉,干净,快乐,而且洗净了他胸前的红字。

向下滑动阅读

如果说钱先生是老舍的理想自我,那祁天佑就是他不得不面对的现实人生。

老舍绝不会想到,他写下的不是祁天佑的故事,而是自己二十年后的结局。

1966年8月23日,老舍去文联开会学习,被一群红卫兵冲进来批斗。下午四点,他和几个作家被押上了一辆大卡车运到了孔庙,大约七点才回来,回来时头上盖着一块白手帕,血迹斑斑。

舒乙曾在文章【爸爸的最后两天】(刊于【收获】1985年第4期)中讲到当时的场景:

在孔庙发生的可怕事实,已被许多的受害幸存者作家们戏剧家们详细地追述过。我也不愿重述它们。总之,在孔庙,父亲受伤最重,头破血流,白衬衫上淌滿了鲜血。他的头被胡乱地缠上了戏装上的白水袖,血竟浸透而出,样子甚可怕。闻讯赶来的北京副市长王崑崙先生,透过人山人海的包围圈,远远看见了这场骇人听闻的狂虐。

他为自己无力保护这位北京市最知名的作家而暗暗叫苦。形势完全失控,狂热的乌合之众就像那把狂舞的冲天大火一样,谁也不知道它会蹿向何方。父亲的眼睛在眼镜后面闪着异样的光,这是一股叫人看了由心眼里发冷的光。他的脸煞白,只有这目光是烈性的勇敢的和坚决的,把他的一腔极度悲苦表达得清清楚楚。由一个最有人情味的温文尔雅的中国文人的眼睛里闪出了直勾勾的呆板的目光,善良的人们全都害怕了。这目光明白无误地告诉人们一个可怕的信息:他只要一闭眼,一低头,他便可以马上离开这发了疯的痛苦世界。

市文联的人被授意设法先期单独接回老舍。谁知此举竟把他一个人由这个大灾难推入了另一个更大更黑的深渊。

市文联里早有一群由数百人组成的红卫兵严阵以待。他们的皮带、拳头、皮靴、口号、唾沬全砸向了他一人。可怜的父亲命在旦夕。一位作家为了暂时的苟安,唆使无知的少年向父亲提了几个挑衅的问题。父亲冷静地作了实事求是的回答,当然是被认为毫不认罪的。于是,这些尊严的回答就如火上浇油,再次招来了更加残酷的肉体折磨。

父亲决定不再低头,不再举牌子,也不再说话。他抬起他的头,滿是伤痕,滿是血迹,滿是愤怒,滿是尊严的头。

“低头!举起牌子来!”

父亲使足了最后的力量将手中的牌子愤然朝地面扔去,牌子碰到了他面前的红卫兵的身上落到了地上。他立刻被呑没了……是的,被吞没了……

向下滑动阅读

次日,老舍穿着白裤子和蓝衬衫,手拿一本领袖诗词在已经荒废的公园里呆呆坐了一整天,然后一头扎进了太平湖。

他平静而轰烈,悲愤而决绝,义无反顾地走向了那片湖,与自己笔下的人物合二为一。

汪曾祺的短篇小说【八月骄阳】讲的就是这段往事:

这工夫,园门口进来一个人。六十七八岁,戴着眼镜,一身干干净净的藏青制服,礼服呢千层底布鞋,拄着一根角把棕竹手杖,一看是个有身份的人。这人见了顾止庵,略略点了点头,往后面走去了。

这人眼神有点直勾勾的,脸上气色也不大好。不过这年头,两眼发直的人多的是。这人走到靠近后湖的一张长椅旁边,坐下来,望着湖水。 顾止庵说:“茶也喝透了,咱们也该散了。” 张百顺说:“我把这点螺蛳送回去,叫他们煮煮。回见!” “回见!” “回见!” 张百顺把螺蛳送回家。

回来,那个人还在长椅上坐着,望着湖水。 柳树上知了叫得非常欢势。天越热,它们叫得越欢。赛着叫。整个太平湖全归了它们了。

张百顺回家吃了中午饭。回来,那个人还在椅子上坐着,望着湖水。 粉蝶儿、黄蝴蝶乱飞。忽上,忽下。忽起,忽落。黄蝴蝶,白蝴蝶。白蝴蝶,黄蝴蝶……

天黑了。张百顺要回家了。那人还在椅子上坐着,望着湖水。蛐蛐、油葫芦叫成一片。还有金铃子。野茉莉散发着一阵一阵的清香。一条大鱼跃出了水面,(炎欠)的一声,又没到水里。星星出来了。

第二天天一亮,刘宝利到太平湖练功。走到后湖:湖里一团黑乎乎的,什么?哟,是个人!这是他的后脑勺!有人投湖啦!

刘宝利叫了两个打鱼的人,把尸首捞了上来,放在湖边草地上。这工夫,顾止庵也来了。张百顺也赶了过来。顾止庵对打鱼的说:“您二位到派出所报案。我们仨在这儿看着。” “您受累!” 顾止庵四下里看看,说:“这人想死的心是下铁了的。要不,怎么会找到这么个荒凉偏僻的地方来呢?他投湖的时候,神智很清醒,不是迷迷糊糊一头扎下去的。你们看,他的上衣还整整齐齐地搭在椅背上,手杖也好好地靠在一边。咱们掏掏他的兜儿,看看有什么,好知道死者是谁呀。 顾止庵从死者的上衣兜里掏出一个工作证,是北京市文联发的:

姓名:舒舍予 职务:主席。

向下滑动阅读

导演陈凯歌意外成为了事件的见证者,他在自传【少年凯哥】中提到自己当时去跟一位朋友散步,走过来一位跛脚老人,衣服很干净,脸肿着,没有戴眼镜,手中握着人们提到的那卷纸,眼神空洞像在构思着什么,慢慢走远。

两个人当时并不能确定眼前这位老人是否是大作家老舍,直到第二天看到“老舍自绝于人民”的字条。

汪曾祺和陈凯歌都强调了同一件事,那就是老舍很爱干净,他至死都是干净而体面的。

但是关于老舍为什么被批斗,至今仍是个罗生门,众说纷纭。

有说法是他被妻子举报才被红卫兵带走,晚上遍体鳞伤一瘸一拐回到家,但无论怎么敲门始终无人应答。老舍在黑暗中徘徊了许久,最终决定走向那片太平湖。

还有说法称是老舍被批斗后回家敲门,胡絜青开门后见到满身血痕的丈夫,扭头就进屋睡觉了。次日清晨,门口放了一封信和一件带血的衣服。不久,有人就在太平湖发现了一具尸体。

老舍在【四世同堂】中写到祁瑞丰之死时提到老大瑞宣早上发现家门口扔了个包裹,里面是一件祁瑞丰的袍子,他一下子就明白了这意味着什么。

不过这些说法与舒乙的回忆大相径庭。他在回忆录里表达了老舍与妻子的鹣鲽情深:

母亲被通知将父亲接回家来。他们互相紧紧地拥抱在一起,挤在一辆三轮车内,凌晨才到家。临走之前,父亲被通知:早上他必须拿着“现行反革命”的牌子前来市文联报到。

第二天,他的确按时去上班了,大概还拿了那个要命的牌子,不过,他没有到文联去。走出之后,他失踪了。

凌晨,入睡之前,在母亲为父亲清理伤口的时候,他们有一次长谈。实际上,这是他们之间的最后一次谈话,称得上是真正的生死之谈。父亲,死的决心已定,但是这一点不便对亲人直言。推心置腹的谈话被若隐若现的暗示搅得更加充满了诀别之情。当父亲脱掉衬衫之后,母亲看见他被打成这般惨状,有心放声大哭,可是她不敢,她知道,她应该动作,她的嘴也应该说话,而不是哭。她帮父亲脱下被血块粘在身上的汗背心,掀不动,她取来热水,用棉花沾着热水一点一点地把它浸湿泡软,那背心的棉纱竟深深地陷在肉里。她的手不听使唤了,找不准地方了,因为心颤,手也颤,浑身都在颤。她的心痛,心痛!她的眼泪再也忍不住了。

舒乙回忆细节之生动,情感之真挚,让人难以怀疑他不在现场。

但胡絜青有充分的理由恨老舍,两人当时的关系很僵。

1930年,老舍与胡絜青经人介绍,自由恋爱而走到了一起,也曾有过短暂的甜蜜时光。但是1938年,老舍被调到武汉,胡絜青留在敌占区一个人照顾婆婆和三个孩子,老舍却出轨了自己当时的助手赵清阁。

老舍和胡絜青

1943年,老舍母亲去世后,胡絜青带着三个孩子冒着战乱危险千里寻夫,却发现丈夫已经跟另一个女人同居。

老舍不舍得离婚,也不想离开情人,在红玫瑰与白玫瑰中反复纠缠。

文革中,胡絜青写大字报举报老舍作风不正,同子女与他划清了界限。

胡絜青的举报是否是导致老舍那天受辱的直接原因,他回家又经历了什么,成了一个谜。随着舒乙的病逝,所有知道当年真相的人都已入土,这段尘封的往事被彻底掩埋。

他是文坛的巨匠,生活中的好人,也是情感上的渣男。他有自私懦弱的一面,他同时辜负了两个女人,然而最终还是那个特殊而扭曲的时代把他逼上了绝路。

为什么偏偏选择太平湖呢?舒乙说,因为太平湖正好位于北京旧城墙外的西北角,和观音庵胡同隔着一条护城河遥遥相对。观音庵是他母亲晚年居住的地方,老舍去找他爱的母亲去了。

老舍待人是极柔软的,他做事谨小慎微,常教人和气生财,凡事忍着点。可是一旦超越了底线,士可杀而绝不可辱。

他不算是个完人,但在大生大死,大是大非面前,他的骨头一直都是硬的。

抗战期间他几经辗转来到重庆,日军偷袭重庆,大家纷纷准备再次撤退时,萧伯青问老舍怎么打算,老舍回答说:“背面是涛涛的嘉陵江,那里便是我的归宿。”

他随时做好了向自己笔下的钱先生那样捐躯赴国难,可他没想到自己最终会像祁天佑那样死于屈辱。

巴金多次在【随想录】中谈到老舍之死,他说“老舍同志是中国知识分子最好的典型”,一定要从他的死中找到教训。

陈凯歌在电影【霸王别姬】中还原了老舍当年受屈辱的场景。

“事实上,受害者的多数在完全丧失人身自由,先受酷刑的前提下,无论最终怎样死去,没有根本的不同,具体的区别无法掩盖谋杀的本质。老舍先生,就是以自杀的方式被谋杀的一例。”——【少年凯歌】

然而谁又能想到若干年后的今天,当老舍的名字再次成为网络上的“热词”,是因为他的故居成了网红打卡点,一票难求。

乌泱乌泱的人群挤满了庭院,他们不关心他的作品,也不想走进他的人生,他们精心摆着各种pose,只想拍到那棵金灿灿的柿子树。

上一篇:没有了

下一篇:没有了

Powered by betvlctorapp @2013-2022 RSS地图 HTML地图